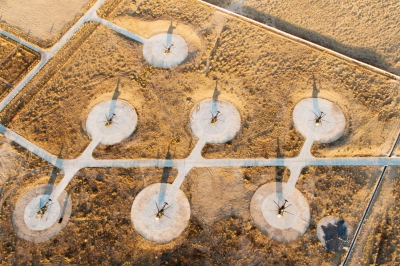

搜救人员进行演练。  气象保障人员放飞探空气球。  16日,地面搜救分队进行针对性训练。  空中搜救分队。 17日12时41分,神舟十一号飞船与天宫二号空间实验室成功实施分离,航天员景海鹏、陈冬今天踏上返回之旅。截至昨天,他们在天宫二号空间实验室已工作生活了30天,创造了中国航天员太空驻留时间的新纪录。 组合体分离前,航天员在地面科技人员的配合下,撤收了天宫二号舱内的有关试验装置和重要物品,放置到神舟十一号飞船返回舱中。离开天宫二号空间实验室前,景海鹏、陈冬向地面科技人员和关心支持航天事业的人们表达了感谢和敬意。 随后,2名航天员身着舱内航天服,回到神舟十一号飞船返回舱,关闭返回舱舱门,进行返回前各项准备工作。两个航天器分离后,神舟十一号飞船首先撤离至120米停泊点保持位置,状态确认正常后,在地面指令控制下逐渐远离天宫二号空间实验室。 今天,神舟十一号飞船返回舱首次从高度约393公里的轨道上返回,考核从空间站运行轨道返回的相关技术。天宫二号空间实验室将继续在轨运行、开展有关科学实验,于2017年4月接受天舟一号飞船的访问。 特别关注 首次冬季返回 增加搜救难度 按计划,神舟十一号返回舱将着陆在位于内蒙古四子王旗的主着陆场区。位于内蒙古中部草原的主着陆场区参试设备状态良好,各项工作准备就绪,已经具备执行任务能力。 神舟十一号将是中国载人航天史上首艘在冬季返回地面的载人飞船。 西安卫星测控中心主着陆场区指挥部指挥长李权告诉记者,冬季返回给搜救工作增加难度。进入冬季以来,内蒙古四子王旗地区气温逐渐降低,近日最低气温已低于零摄氏度。 李权介绍,一方面,搜救人员自身要做好御寒措施;另一方面,要尽量避免寒冷天气对航天员的影响,这对搜救效率提出了更高的要求。在返回舱着陆后,舱内温度会降低,搜救队员要在半小时内将航天员救援出来,以往在舱内进行的重力适应过程,这次也将转移到气温稍高的直升机上进行。航天员出舱后,工作人员将会为他们穿上特制防寒服,添置保暖型睡袋和盖毯。 景海鹏、陈冬在太空驻留的时间将达33天,这是中国航天员迄今在太空中驻留时间最长的一次。李权介绍,航天员在太空失重时间长,返回后适应难度会相应加大,这就要求搜救工作时间要短,效率要高,尤其是医监医护,要做到第一时间救援。 在地面测控系统,新增配了性能更优的2套光学设备。李军智说,新的光学设备能“看得更远、看得更清”,从飞船返回开始,测控系统的光学设备即对其进行跟踪拍摄。测控系统布设了多个光学设备,接力跟踪拍摄,确保返回全程都有可靠影像。 主着陆场 阿木古郎大草原 神舟十一号飞船将会降落在主着陆场所在的阿木古郎大草原。“阿木古郎”是蒙古语“平安”的意思,阿木古郎草原在内蒙古自治区乌兰察布市的四子王旗境内,位于内蒙古中部,面积2000多平方公里。从陆路进入阿木古郎草原,红格尔苏木是必经之地,苏木就是乡镇,这里有建于1758年远近闻名的希拉木仁庙,红格尔苏木也因此被称为大庙。西安卫星测控中心着陆场站就建在大庙的一侧。阿木古郎草原平均海拔1400米,草原的边缘略高,有明显的地形变化,而草原深处略低,越往中间地势越开阔越平坦,形状很像一个浅浅的碟子。阿木古郎草原的地理地貌属沙质草地,没有大河,没有高山沟壑,也没有高大树木,当地人烟稀少,平均每平方公里不超过10人,这些条件都非常适合飞船着陆。当地的气候也满足飞船回收的基本条件,阿木古郎草原为中温带大陆气候,全年干燥,春、秋、冬季少雨,能见度高。尽管夏季雷暴等强对流天气时常出现,但这在全年的比例并不高。为使飞船返回着陆的机会尽可能地多,着陆场应选在飞船运行的船下点轨迹尽可能多圈次通过的地域,阿木古郎草原也符合这样的条件。 新闻纵深 解读返回搜救四大环节 按照计划,搭载航天员景海鹏、陈冬的神舟十一号载人飞船今天返回。西安卫星测控中心主着陆场区相关负责人17日向记者详细介绍了本次搜救任务。 神舟十一号载人飞船搜救任务包括返回舱跟踪测控、搜索寻找、航天员救援、返回舱处置回收4个环节。 第一个环节: 跟踪测控 神舟十一号飞船太空启动制动返回程序后,经过约30分钟进入主着陆场设备跟踪范围。 测控设备主要有雷达和光学设备两类。位于主着陆场区西北方向的白云鄂博雷达站捕获到返回舱信号后,迅速测量出返回舱出黑障区前后的轨道;在主着陆场区的大庙场区的测控设备捕获目标后,向返回舱发送“回收着陆系统加电”遥控指令。 这次任务,新增了性能更加先进的光学设备,与原有的设备构成光学测量链,保证不间断拍摄返回舱在黑障区前后及开伞着陆的实况景象,并实时传输至指挥部。 第二个环节: 返回舱搜索寻找 返回舱的搜索寻找主要依靠空中搜救分队。据着陆场区指挥部相关负责人介绍,神舟十一号返回舱空中搜救力量,较以往的固定翼飞机和直升机,这次新增了2架无人机。这使得空中搜寻的视场更大、效率更高。 空中分队的5架直升机在返回舱着陆前,就在以着陆点为中心的36×36公里的区域上空四角待命。返回舱出黑障区后,舱上的信标机开机,向直升机发送信号,直升机则开始定向搜索。返回舱抛大底后,直升机按照定向仪指向归零飞行。 2架无人机在核心着陆场区西北侧和东南侧空域待命飞行,利用光学吊舱辅助进行视频搜寻,同时1架运输机在着陆场上空搜索返回舱信标机发出的信号,再将相关数据发回指挥部,辅助提供搜索定向信息。 在确定了返回舱的准备位置后,直升机将立即前往,并同时通报地面分队。 第三个环节: 航天员救援 当搜救队伍抵达返回舱着陆点后,首先要进行返回舱外观检查,在确认着陆姿态正常,没有燃料泄漏等异常情况后,再由搜救队员打开舱门。 随后,医监医保人员进入舱内,对航天员进行血压测量、心跳测量、外伤检查等常规查体。这个过程大约持续20分钟。在确认航天员身体状况良好后,将其转运至医监医保直升机。 转运航天员所用的是一个半躺式的坐椅。考虑到寒冷天气对航天员的影响,航天员出舱后将为其添置保暖型睡袋和盖毯。同时重力适应过程由以往的在舱内进行改至在直升机上进行,适应过程需大约80分钟。 在重力适应之后,后送直升机从着陆现场起飞,前往机场,再转运至等候在那里的航天员专机将他们送往北京。 第四个环节: 返回舱处置回收 在航天员进行医监医保程序后,搜救队员会进入返回舱内,将有效载荷尽快取出,移交给相关科研单位。这些有效载荷将随航天员专机一道返回北京。 载荷取出完毕后,搜救队员将对返回舱进行拍照摄像、测量实际落点等,随后将其吊装至专用车辆,运送至着陆场站存放,次日通过专列将其转运至北京。 至此,飞船返回搜救任务全部结束。 |