|

扶贫先扶智。随着教育扶贫的深入推进,贫困家庭学子不必再为因贫失学而遗憾。然而,非学龄贫困群众如何学知识、增本领?如何改变他们“贫困不急、脱贫无方、信心不立”的现状?

自2016年11月18日起,海南省探索开设脱贫致富电视夜校,固定频道固定时间开课,针对精准脱贫的现实问题,每期邀请相关领导、行业专家、致富能手及优秀帮扶干部现身说法,讲政策、举案例、教技术、出点子。全省5000多名乡镇干部、帮扶干部、驻村第一书记、村两委干部,组织11万多户贫困群众同听课、同学习、同讨论,营造出干部群众戮力同心谋脱贫的良好氛围。 脱贫信心“立”起来

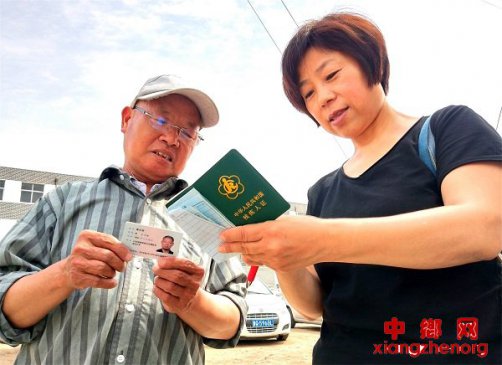

2016年12月30日傍晚,天色渐暗,临高县调楼镇隆道村村道上,村民打着手电、相伴而行;村委会院子里停满了农用车、电动车,二楼的会议室灯火通明、人气渐旺。“初中毕业20多年了没再进过教室,想不到现在又当‘学生’了!”贫困户曾显著在前排找了个位置,等待着海南电视台综合频道播放的夜校开课。此时,海南其他2783个村教学点的干部群众也在一同收看。

如此大规模开办电视夜校,就是为了给扶贫难、脱贫难的症结开出精准“药方”。“和基层干部走村串户、一对一面授相比,电视夜校集中学习速度快、效果好。更重要的是,脱贫缺信心、缺方法的不仅是贫困群众,广大农村基层干部也迫切需要加强学习。”海南省委组织部一位处长说。

去年11月18日晚,海南省委副书记李军开讲夜校首课,明确夜校宣讲帮扶政策、传授种养技术、提供农产品产销信息和打工信息、开设热线答疑解惑、帮助贫困户“脱单”的六大功能。海南省教育厅、卫计委、农业厅、住建厅等部门先后派出副厅级以上干部,宣讲扶贫政策;技术专家、致富能人现身说法,针对贫困户遇到的困难答疑解惑。

值得一提的是,伴随着脱贫电视夜校的开播,海南同时开通“961017”脱贫致富服务热线,19个省属职能部门设专席接听群众来电。按照要求,资讯类问题必须在1个工作日内回复,技术指导、帮扶申请必须在3个工作日内办理。截至去年底,热线累计转派职能部门有效工单4291个,其中六成已经办结。

“一方面,电视夜校向老百姓讲清楚政策,让他们知道能享受什么帮扶;另一方面,省直部门通过服务热线为来电群众解疑释惑,开辟了贫困群众表达诉求、解决困难的新渠道。”海南省脱贫致富电视夜校工作推进小组办公室主任谭基虎说。

截至目前,节目已播出19期,全省上下干部群众同学习、共讨论,教学效果初显。很多挣扎在贫困线上、一度找不到脱贫路子的贫困群众树立起了脱贫信心。

观看几期电视夜校后,琼中县和平镇长沙村贫困户卓善瑜致富念头日益强烈,他说:“以前觉得饿不着就行,不想那么辛苦。在夜校上看到有的贫困户失去亲人,有的身患残疾,他们都能脱贫,我年轻力壮的为什么不行?”最近,他提交了危房改造申请,打算今年把房子建好,好好养鸡、养猪,2017年能成个家。

在临高县调楼镇隆道村夜校播放点,原本自卑寡言的贫困户敞开心扉,大方走到台前发表“脱贫宣言”。

“感谢党和政府帮我盖新房、找出路,每天辛苦干工回来看到宽敞的房子我都很感动。”曾显著说。

“看夜校能从别人身上学到不少好经验,打开了视野。”贫困户曾建斌打算今后多学点技术,养好鸡、鹅,还要根据自家土地情况拓宽致富门路。

扶贫夜校作为政策宣传平台的成效显著。为顺利完成海南省2016年18.8万人的脱贫计划,岁末年初,已经脱贫的贫困户要签字确认退出。对此,有的贫困群众仍有顾虑。1月2日的电视夜校节目中,专门宣传、解读了海南省新近出台的“已脱贫人口继续享受扶贫政策”的通知。当天课后,《瞭望》新闻周刊记者在长沙村随机采访的几位贫困户均表示:“‘脱帽’不脱帮扶,我们签字没有后顾之忧。”

“夜校栏目激发了贫困户的脱贫动力,汇聚人气,凝聚民心,成了干群齐心协力谋脱贫的强大‘合力场’。”谭基虎说。 干部扶贫有了好帮手

基层干部普遍表示,电视夜校成为线上讲政策技术、线下抓落实,贫困户提问、干部解答的沟通平台。原先有事才见面的干部群众现在每周至少见两次,共商村庄脱贫计策,干群关系变得更加和谐。

一些基层干部在组织群众收看夜校的过程中,想方设法主动“贴近”群众。乐东县尖峰镇山道村山路崎岖、面积大,为接送路程较远的贫困户,村里租用6辆三轮车组建“夜校专用车队”;课堂上提供热水、面包,让贫困户舒心观看。春风化雨,干部的真心、真情触动着群众,来上课的人越来越多,面积不大的教室渐渐热闹起来。“大家纷纷为夜校点赞,参学率连续多期达到100%。”驻村第一书记吴足雍说。

临高县调楼镇隆道村村支书曾建师觉得,电视夜校帮他解了围、释了压,他说:“当了20多年村支书今年最委屈,一年统计、购买、发放了150多万元的扶贫物资,工作辛苦还经常挨骂,关键还是不了解贫困户心里所想。夜校开播后,大家坐下来学政策、讲困惑、想点子,干部群众都对扶贫有了新认识,有问题都拿到台面上说。现在群众都很认可我,工作顺手多了。”

“电视夜校已经成为贫困户探讨脱贫路子的乡土论坛。”三亚市天涯区华丽村驻村第一书记杜沛林说,他们村在课后设置贫困户轮流提问,农林技术员解答的“小课堂”环节,逐一解答贫困户的问题。为增强学习趣味性,许多村庄在课后讨论中开展扶贫知识有奖竞答,小小的物质奖励进一步激发了贫困户的学习热情。

不少帮扶责任人运用夜校上学到的扶贫政策,帮助贫困户解决了实际困难。海口市龙华区龙泉镇美定村第一书记罗书体,看到夜校宣传的产业扶贫小额贷款政策后,帮助多个贫困户办理了贷款,产业发展缺资金难题迎刃而解。

电视夜校还成了基层干部做好群众思想工作的有力抓手。在琼中县湾岭镇鸭坡村,贫困户对抱团发展有顾虑,致富带头人也不愿站出来,合作社的组建事宜久拖不决。“夜校成了我的好帮手。”该村驻村第一书记秦家越说,他有意引导贫困户观看抱团发展集体脱贫的案例,课后又与大家分析讨论。贫困户最终相信了众人拾柴火焰高的道理,村里已有40户贫困户签字加入蛋用山鸡养殖合作社。

一些基层干群还灵活运用“961017”服务热线,解决了种养生产中的棘手难题。万宁市北大镇中兴村夜校讨论环节,有群众对在胡椒和槟榔林下种毛瓜是否会影响产量有疑惑,村干部及时拨打服务热线,得到省农科院专家的权威解答——间种毛瓜不影响产量。

临高县调楼镇道俺村贫困户王小干的辣椒遭遇病虫害,束手无策之际,看到电视夜校的辣椒种植专题课后提示:如有疑问可拨打961017。他立即拨通电话,海南省农科院的专家随后赶到他的地头给予技术指导,救活了他的辣椒。

“多少贫困,源于民智未开!”海南省万宁市北大镇中兴村驻村第一书记吴亚弟感慨,电视夜校将国家政策、实用技术、产品销路、就业信息等各种资源带到了贫困群众的身边,电视夜校成了基层干部扶贫攻坚的有力助推器。 用好电视夜校聚起的人气“场”

电视夜校这个助力扶贫的新手段,最大的特点在于聚集了“人气”。基层干部期待,电视夜校平台汇聚的人气“场”,能够进一步用好用足,在精准扶农助农方面发挥更大作用。

海南广播电视总台统计显示,平均每期夜校吸引了195万人收看。“除了贫困户,还有大量农民自发‘上夜校’。不仅贫困户需要,广大农民都对致富的好经验感兴趣,这也对夜校的制作标准提出了更高要求。”李军说。

目前已有不少贫困户感觉夜校内容还不够“解渴”。长沙村贫困户郑育雄说:“节目只说了什么产业效益好,具体要怎么干说得不多。我们读书少搞种养最缺技术,希望夜校以后能多讲点技术。”

不少基层干部指出,要想使电视夜校在扶贫工作中发挥更大的作用,节目制作应结合海南农事规律、产业特点,注重传授产业技能、产品销售方面经验,包括农产品电商技能、合作社经营管理方法等。

与此同时,如何使电视夜校更管用,还考验着基层干部学以致用的能力。《瞭望》新闻周刊记者注意到,一些贫困户在夜校看到效益好的产业都想发展。秦家越说,贫困群众知识面窄,不懂得活学活用,基层干部要引导农民不盲目跟风、生搬硬套,要结合本地资源禀赋和生产传统,精准引导农民发展本土化、特色化产业。

“每周两小时的课程不能‘包打天下’,推进产业扶贫需要线上线下串联。干部要加强自身学习,领会夜校内容精髓,才能更好指导群众生产。”吴足雍等驻村第一书记建议,可结合各地产业实际开设“田间课堂”,邀请专业技术人员、致富能手深入田间地头进行种养技术、惠民政策等实用脱贫技术培训,结合夜校内容现场实践,增强“扶技”效果。

用好电视夜校聚起的人气“场”,还需汇聚更多职能部门的力量。琼中县长沙村驻村第一书记王毅说,贫困群众知识水平低,往往学了扶贫政策仍不会用。而且每家每户情况不同,适用政策和相应申请流程难以统一。为了更好地服务群众,住建、医疗、教育部门和金融机构可在夜校教学点开设“流动办事窗口”,借贫困户集中之便定期安排工作人员收集贫困户需求、办理相关政策申请,打通精准帮扶“最后一公里”。(记者赵叶苹 罗江) |