|

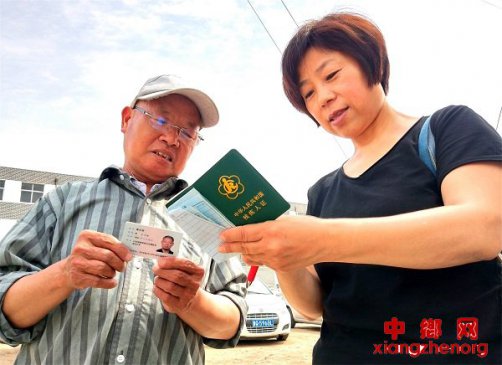

横中村是潜山县水吼镇的贫困大村,脱贫攻坚任务重。两年前,县农委的葛良汉受派到村担任第一书记、扶贫队长。他针对性地扶持村里的贫困户发展瓜蒌、茶叶、养鸡、养猪、中草药等特色产业,帮助129户贫困村民顺利脱贫。(《安庆日报》2016年12月23日)

一个底子薄,贫困人口基数大的贫困大村,短短两年,就有129户贫困村民顺利脱贫。这得益于扶贫队长葛良汉带领一班人调查走访,找准了村里的贫困原因,充分发挥政策效益,依据当地具体情况和特点,以及对症定位扶贫的产业项目,从而激发起村里农民的内生动力。这值得我们点赞!同时,也呼唤有更多的葛良汉式扶贫队长,来带领乡亲们脱贫致富。 呼唤有更多的葛良汉式扶贫队长,首先是葛良汉的扶贫项目对准了市场的需求。就扶贫而言,项目规划非常重要。它经不起修改折腾和为之付出的代价。可以说,扶贫产业的项目规划,一定要以市场为导向,且要有一定的预见性。葛良汉帮助贫困户养殖土鸡,就是对准了消费者对没有污染,遵循自然规律养殖的家禽家畜,以及农村绿色农产品的急切需求,因而贫困户的土鸡养殖生意自然就红火起来。 其次是葛良汉扶贫的特色思维。他带领一班子,从贫困户的具体致贫原因出发,结合横中村风光秀丽,村内土壤肥沃,气候温和,常年云雾缭绕的自然特点,寻找脱贫致富良方。他因户施策,因人施策,针对性地带领他们发展瓜蒌、茶叶、蚕桑、养鸡、养猪、中草药等特色产业,还建立了光伏电站。这也告诉我们,要多角度审视贫困地区,除了土特产,其实还有不少值得开发的特色。比如,很多贫困乡村客观条件差,但光照充足。不少贫困乡村经济落后,但剩余劳动力资源丰富……这些特色,一度是劣势,但也能转化为优势。比如,光照充足的乡镇,安装光伏电池板并网发电扶贫,灼人的阳光就能给贫困户送来“现金流”。再比如,通过与企业联姻,将车间建在贫困乡镇,组织当地剩余劳动力搞来料加工,企业降低了用工等成本,贫困农户也可以在家门口增收,以此达到互利共赢。 还有,葛良汉着眼于产业扶贫,以标准化的生产来促使农产品上规模、上等级,从而实现造血式扶贫。他依托当地的资源禀赋和产业基础,通过增添设备,建造茶叶加工厂,使该村茶叶的种植加工,从过去农户的“各自为战”,到如今形成品牌集聚效应,每年可为村集体增收5万元,茶农增收200万元。同时,还能为村内98户共350个贫困人口产业脱贫提供后续保障。由此改变了先前的“输血”为“造血”,让村民们通过劳动,有了源源不断的收入,也使村集体的经济来源有了保障,这就使横中村贫困人口能逐渐脱贫。 “授人以鱼,不如授人以渔。”需要指出的是,驻村工作队等外部帮扶力量迟早会撤离,贫困村的明天还是要靠乡亲们自身开创。他们必须具有自身的“造血”功能,才能达到稳定的脱贫。在实践中也可看到,农民的贫困,有很大一部分是由于自身农产品规模小,设备落后,产品质量得不到保证所导致的。若能将他们组织起来,按标准化进行生产,形成规模效应,实现产业升级,提高市场的竞争力,就能收到脱贫致富的效果。

以葛良汉为扶贫队长的横中村脱贫实践在说明:脱贫攻坚,关键靠人。眼下,脱贫攻坚进入啃硬骨头、闯攻坚期的冲刺阶段。越往后,扶贫难度越大,就越需要发挥我们的制度优势,调动起全社会力量群策群力、贡献智慧,而其中扶贫队长的运筹引领,则更是起到举足轻重的作用。因此,要呼唤思想观念、工作方法的变革与创新,要呼唤一支沉得下去,真抓实干、责任心强的扶贫干部队伍。尤其是作为政策落地最后一公里的基层组织,更要选对人、用对人。同时对其中的优秀者,要及时给予表彰和激励,让更多的葛良汉式的扶贫队长,依靠我们的政策优势,带领着一班人,引领着村民打赢这场脱贫攻坚战。 |