朱维民先生1932年12月出生于上海。他的童年生活是优裕的,在寄宿制贵族学校上小学,家里雇有法国人做家庭教师。在美院,他师从徐悲鸿、董希文、江丰、吴作人等名家。

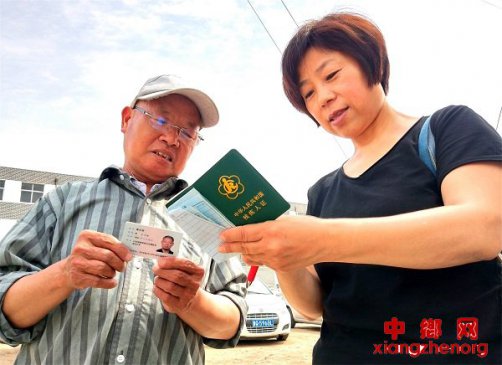

朱维民先生1932年12月出生于上海。他位于上海静安寺的家,是当时的显贵之地。有一次他告诉我,静安寺的半条街都是他们家的。他的童年生活是优裕的,在寄宿制贵族学校上小学,家里雇有法国人做家庭教师。1949年,他考入国立北平艺专(1950年改名为中央美术学院)绘画系,1953年毕业。考中央美院时,他的素描基础就已经很好了,成绩是A+。在美院,他师从徐悲鸿、董希文、江丰、吴作人等名家。 像他这个年龄段的绝大多数艺术家一样,朱维民先生也与时沉浮,九死一生。有一次我们讨论他们这代人的命运,我说你们就像当年被驱赶的麻雀,惶惶然无处栖身。他则更愿意用诺亚方舟来描述。他是对的。20年间,从25岁到46岁,命运如一叶扁舟在洪流中颠簸,随时都有倾覆的可能,但毕竟还是有一定的机会选择做什么样的人。比如,即使在劳改农场几十个人一间的大通铺上,他的枕边也放着法文原版的《红与黑》,还坚持看丹纳的《艺术哲学》。 1978年,他以油漆匠的身份从新疆回到中国人民大学。不久,他参加了中央美院校友作品展,他的作品受到时任中国美术家协会主席、中央美院院长江丰的青睐。江丰从美协申请经费400元,资助朱维民重返新疆。短短一两年间,他以难以想象的勤奋,创作了200余幅油画,1981年元旦,中国美术馆举办了“朱维民油画素描作品展”。其中有三幅画被中国美术馆收藏,他拿到了一笔700元的“巨款”。 他第一个艺术高峰时期的作品,受到江丰等艺术名家的高度肯定。江丰在为朱维民画集撰写的序言中说:“他是以画笔曲传人物美好心灵”。江丰还说,普通维族劳动人民的生动形象,为他不断启示新的绘画主题,“别人似乎很少如此热衷表现过的主题”。 1984年,朱维民赴美讲学并举办个人画展。返国后,他深入基层,深入矿井,积累了大量素描,创作了一批反映基层工人生活的作品,山西阳泉煤矿因此授予他“名誉矿工”的称号。著名画家蔡若虹在评价朱维民这一阶段艺术成就时指出:他走的是一条正路。 蔡若虹评价说,朱维民的画是“中国特色的印象主义”。蔡先生的评价,笔者也有同感。在与他交流时我说,你的画有印象派的风格,他认可这个看法,但态度并不积极,隐约感到他有所保留。2007年,我从西班牙巴塞罗那毕加索艺术馆买了一本毕加索画册送给他,我谈到了毕加索到巴黎后画风转向现代抽象艺术,他有些不以为然。 朱维民对待艺术的态度十分严肃,甚至可以说到了严苛的程度。他的每一幅作品,都要反复修改。一幅画通常要画很久,有的甚至画好几年,有几次到他的寓所,看到他还在修改同一幅作品。他重视艺术创新,奋力为波普艺术辩护,但他更重视绘画基本功的训练,到了晚年,他仍坚持写生。他对不练好基本功就大谈创新十分反感。 对普通劳动者的尊敬和爱,是朱维民绘画艺术最显著的特征之一。他以巨大的热情,坚持不懈地为他们作画。他画的人物中,有烤羊肉串的,有牧羊老人,有补鞋匠,有理发匠等等,他笔下的这些小人物,做着最普通的工作,贫穷,邋遢,单调,但他们的脸是平静的,嘴角是上翘的,身体是放松的。这显示出朱先生对普通人内在的善和美持有坚定的信心。这些“小人物”无不散发着迷人的光芒。 朱维民先生之所以对普通劳动者有信心,是他20年坎坷生活经历的一个收获,他们的善良,他们的忠厚,他们的不事雕琢,于他曾经是心灵的慰藉,是他温暖的港湾。在新疆库车冬夜的旷野里,要靠不停奔跑才免于被冻死,是维族百姓收留、接纳了他,使他得以靠着刷油漆度过了那段无助的岁月。 朱维民并不把自己对普通人的尊敬和爱仅仅当作艺术符号。对他而言,这就是真实的生活。在他的寓所中,长期挂着蒋兆和先生的画像,这位因《流民图》而著名的画家,被朱维民视作楷模。1979年,他在王府井遇到一位满身是病的乞丐张大爷,他把他收留在家中,为他治好病,为他送终。长达20年的时间里,从小平房到小两居宿舍再到育新花园稍大点的公寓,他们都吃住在一起。这段传奇故事,最真实地反映了朱维民先生的品格。 虽然经历了人与人之间的关系被扭曲、人情和亲情遭践踏的岁月,他还是没有被改造成一个世故的人、一个趋炎附势的人。他总是乐观的,总是笑呵呵的,偶尔甚至有点恶作剧的“贫”,也许正是有这样的心态,使他这片飘零的秋叶得以幸存。飘零和坎坷,没有击垮他,而是使他变得透明。他有着赤子一样的灵魂。 他娴熟地运用油画技艺,去表现宏大的历史场景和著名的人物。1995年,他发动国内画家为纪念抗日战争50周年作画,举办了“勿忘国耻”全国巡展。对民族苦难的追忆激发了朱维民的创作激情,在很短时间里,他创作了《日寇走后》《满洲劳工》《满洲姑娘》和《支那之夜》。这次成功的展览让他特别满足,尤其是他提出的“勿忘国耻”四个字成了流行语,国务院原副总理、原国防部长张爱萍题很支持这个展览,题写了“勿忘国耻”四个字。笔者就是在这时认识朱先生的。当时,我专访了他,见报时,这篇专访用了“日本侵华使中国倒退100年”的标题,他对这篇专访很满意,多次向人夸奖标题起得好。 贱民经历、对社会基层的亲和感,使他获得了一种直抵人性的领悟力。他对所有遭遇不公者都充满同情。他用画表达抗议。他画的《老兵彭德怀1973》堪称经典,这幅画具有强大的艺术感染力,观后让人泪下,当时,杨尚昆、张爱萍等人到中国人民大学看这幅画,一时传为佳话。 退休后,朱维民的创作进入了一个新阶段。无论是色彩的使用,还是主题的选择,都取得了突破性进展。其画作的色彩,愈发明亮,他画的风景画,色彩斑斓,韵味十足。特别是,朱先生晚年绘画主题的选择,显示出他人类当下处境的高度关切。他创作了油画《巴勒斯坦:凝望故乡的眼睛》,描绘了巴勒斯坦地区人民因长期战乱而遭受的苦难。这幅画被挂在巴勒斯坦民族权力机构主席阿拉法特主持的国际会议上。以色列总理拉宾致力于推动巴以问题的和平解决,赢得了国际社会的尊敬,他遇刺后,朱维民立即着手为拉宾画像,这幅经过多次修改的拉宾画像,庄重而忧虑,具有非凡的艺术感染力。时任以色列驻华大使南月明女士专程到其寓所致谢。 最能体现朱维民晚年风格转变的,是他为阿Q画像。这幅画朱维民画了很久,期间不断修改,有好几年一直都在其画架上放着。阿Q是鲁迅作品中最能体现民族性的人物,朱维民选择这个人物,体现了他试图靠近鲁迅,解剖民族性。他画的阿Q,老眼昏花,眯缝的眼睛只有使劲才能张开,留着小辫子,皮肤像老树根一样,疙疙瘩瘩,脸上布满污垢,皱纹则像老树皮。但是,最引人注目的,是他的笑,虽然门牙脱落,但他的笑并不是强装出来的,而是自然、从容的,这种笑,与仍然结实的肌肉结合起来,展示了我们这个民族根部饱满的生命力,它不会轻易地就被时代潮流冲垮,不会随便就被某场运动挖掉。 但是,据笔者观察,油画这种介质的天然局限性,已经难以准确表达他对世界的那种越来越强烈的关怀,这种张力使他焦虑。他受到的技艺训练和传承,使他也不可能像年轻画家那样可以选择抽象的或波普艺术那样的形式,因此,他在晚年,花了很多时间写作,用文字表达自己的看法。有一次,笔者随便说:“朱老师,我跟着你学画吧?”他严肃地回答:“你还是当记者,写文章吧,那样对社会的贡献会大些。”我总是想起我们这段对话,从中可以看出他晚年的思考和态度。 他退休后的这些年,市场化狂飙突进,资本的力量开始影响甚至支配艺术领域。市场和资本力量推动了艺术家创造力的释放,艺术越来越多样化,但与此同时,艺术创作领域出现的一些现象也让人忧虑。在资本力量的推动下,当代一些画家的作品动辄创出天价,为了显示个性可以不顾艺术和道德底线。我们多次讨论过这个问题。面对这些扭曲的现实,朱维民选择了坚守。一些艺术品经营者注意到了朱维民作品的市场价值,不断找上门来,希望包装他,以便在市场上卖个好价钱。朱维民的态度总是消极以对,拒绝了很多机会。他坚持艺术创作的内在的价值,并将内在价值视作作品惟一的评价尺度。 2016年12月5日,朱维民在家中去世。当时,他突发疾病,身边无人。他的离世让我感到震惊。这么一个健康、达观和通透的人一下子就走了!最近几天我一直在想,这种死亡方式也许正合他的心意。他向来都不愿意让人看到自己痛苦的样子。

他虽然离开了我们,但他的艺术生命并没有结束。我相信,在未来的某个时候,他对艺术的探索和取得的成就将会被重估。 |